На этом форсированная реорганизация лесного комплекса не была закончена. В результате практически ежемесячных структурных изменений его на конец 1989 года в состав ВЛхТПО входили 18 лесхозов, в которых насчитывалось 114 лесничеств, а в ведении Минлеспрома СССР ЂЂЂ 64 лесничества.

Андомский, Бабаевский, Белозерский, Кичменгско-Городецкий, Ковжинский, Нюксенский, Сямженский лесхозы и Онежский леспромхоз были переданы в подчинение Минлеспрома СССР. Мотивация: «...для организации постоянно действующих комплексных лесных предприятий». Очередное подчинение ряда лесхозов леспромхозам преследовало все ту же цель: комплексное использование лесных ресурсов. Естественно, Минлеспром практически не интересовали лесхозы с истощенным лесосечным фондом.

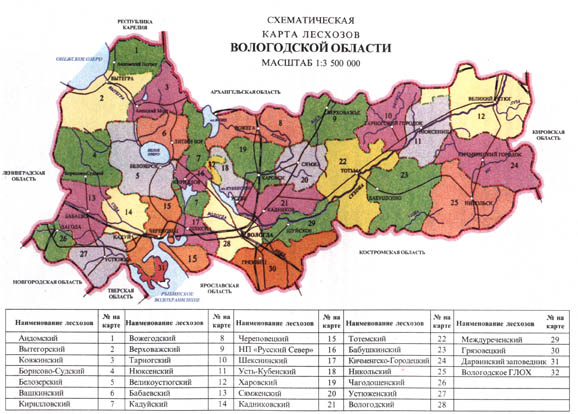

5 августа 1988 года вышло постановление Совета Министров РСФСР «О генеральной схеме управления лесным хозяйством РСФСР». Во исполнение постановления Совмина Минлесхоз РСФСР своим приказом от 8 декабря 1988 года реорганизовал Вологодское управление лесного хозяйства в Вологодское лесохозяйственное территориальное производственное объединение (ВЛхТПО), которое было создано на базе головного предприятия ЂЂЂ Вологодского леспромхоза. В состав ВЛхТПО в качестве самостоятельных предприятий вошли 25 лесхозов, две ЛММС, производственно-заготовительная база, контора материально-технического снабжения.

И все-таки к середине 1980-х годов объемы лесокультурных работ снизились. Посев лесных культур начинает превалировать над их посадкой. При снижении планов лесокультурных работ все большее распространение получает содействие естественному возобновлению лесов путем сохранения подроста, что само по себе правильно, если бы выдерживались оптимальные пропорции в методах лесовосстановления и повсеместно соблюдались технологии разработки лесосек. Но ни того, ни другого на деле не наблюдалось.

Главная беда лесхозов заключалась в том, что они были обременены промышленной деятельностью. Причем объемы ее год от года увеличивались. К началу 1980-х годов начали происходить процессы, которые едва не привели к смене приоритетов в хозяйственной деятельности лесхозов. Вопросы лесного хозяйства в их деятельности едва не ушли на второй план. Такая политика обосновывалась тем, что народному хозяйству остро нужна товарная древесина, нужны товары народного потребления. Справедливости ради отметим, что лесохозяйственники не прекратили поиска дешевых, малоэнергоемких технологий для выполнения лесохозяйственных, лесокультурных работ, охраны и защиты леса.

В начале 1970-х годов значительно возросли объемы наземных химуходов за составом молодняков с целью осветления хвойных пород, в то же время снизились объемы химуходов с применением авиации, которые окончательно были запрещены решением Совета народных депутатов лишь в 1986 году. В то же время в 1970-е годы испытывался острый недостаток в квалифицированных специалистах и рабочей силе, лесхозы не могли в необходимых объемах осуществлять уход за молодняками.

В 1971 году впервые в лесах области были проведены опыты по внесению удобрений с применением авиации для увеличения производительности лесов.

Уже в процессе становления лесхозов началось наращивание объемов лесохозяйственных работ. В этих целях был расширен парк машин и оборудования для лесохозяйственных работ. Совершенствовалась таксация древостоев при отводе лесосек. О внедрении таксации методом круговых площадок и линейной выборки был издан специальный приказ начальника управления. Выросли объемы авиахимуходов и лесомелиоративных работ. Последовательно были созданы Бабаевская, Кадуйская и Сокольская лесные машинно-мелиоративные станции (ЛММС).

Комментариев нет:

Отправить комментарий